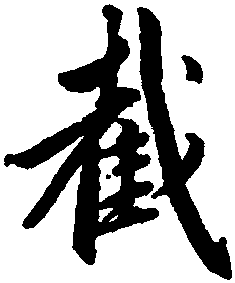

【成語】逐鹿中原

【讀音】zhú lù zhōng yuán

【意思】在中原爭奪天下。比喻爭奪政權。逐:追趕;鹿:比喻帝位、政權。

【出處】西漢 司馬遷《史記 淮陰侯列傳》:“秦失其鹿,天下共逐之。”

【近義詞】龍爭虎斗、鹿死誰手

成語例子三軍在江、淮、河、漢之間布成“品”字形陣勢,互為觭角,逐鹿中原,機動殲敵。(劉伯承《千里躍進大別山》)

逐鹿中原的故事

劉邦的重要合作伙伴大將軍韓信曾有一名謀士蒯(kuai)通,蒯通見韓信的力量已經足夠強大,就勸韓信背叛劉邦,自帶隊伍去與劉邦爭天下。可韓信沒有聽從他的建議。

劉邦打敗項羽后,由呂后和丞相韓信設計擒住了韓信,說韓信謀反,一心要除掉他。韓信受刑前后悔極了,說:“我當初不聽蒯通之言才會有今天!”殺了韓信后,劉邦下令抓來蒯通,也要治他的罪。臨刑前,劉邦說:“你讓韓信背叛我,我今天就殺了你,有什么話要說嗎?”蒯通一點也不害怕,十分平靜地說:“狗都知道要忠實于自己的主人,我那時是韓信的手下,當然不會忠實于你。再者,秦朝已近頹勢,天下英雄并起,都在追逐秦朝之政權,誰力量大就會得到它。與你爭奪天下的人力量不夠才會失敗,如果你要殺我那就殺吧。”劉邦聽后,覺得蒯通很有膽識,十分欣賞他,就把他放了。天下大亂,人人皆可逐鹿中原,這就是成語“逐鹿中原”的典故。

相關人物 韓信(漢初三杰之一)

韓信(約公元前231年-前196年),漢族,淮陰(原江蘇省淮陰縣,今淮安市淮陰區)人,西漢開國功臣,中國歷史上杰出軍事家,與蕭何、張良并列為漢初三杰,與彭越、英布并稱為漢初三大名將。

早年家貧,常從人寄食。 秦末參加反秦斗爭投奔項羽,后經夏侯嬰推薦,拜執戟郎中(很小的官職),未得到重用。蕭何向劉邦保舉韓信,幾經周折,劉邦拜韓信為大將軍。韓信給劉邦分析了楚漢雙方的形勢,舉兵東向,三秦可以奪取。劉邦采納了這一建議,立即作了部署,很快占領了關中。

在楚漢戰爭中,韓信發揮了卓越的軍事才能。平定了魏國,又背水一戰擊敗代、趙。之后,他又北上降服了燕國。漢四年,韓信被拜為相國,率兵擊齊,攻下臨淄,并在濰水全殲龍且率領援齊的二十萬楚軍。 于是,劉邦立韓信為齊王,次年十月,又命韓信會師垓下,圍殲楚軍,迫使項羽自刎。

漢朝建立后韓信被解除兵權,徙為楚王。后被人告發謀反,貶為淮陰侯。 呂后與相國蕭何合謀,將其騙入長樂宮中,斬于鐘室,夷其三族。因韓信是蕭何舉薦給劉邦,后又設計將其誅殺,遂有“成也蕭何敗蕭何”的典故,說的即是韓信與蕭何的事情。

韓信是中國軍事思想“謀戰”派代表人物,被蕭何譽為“國士無雙”,劉邦評價曰:“戰必勝,攻必取,吾不如韓信。”被后人奉為“兵仙”“戰神”。“王侯將相”韓信一人全任。“國士無雙”“功高無二,略不世出”是楚漢之時人們對其的評價。

他率軍出陳倉、定三秦、擒魏、破代、滅趙、降燕、伐齊,直至垓下全殲楚軍,無一敗績,天下莫敢與之相爭;作為軍事理論家,他與張良整兵書,并著有兵法三篇 。