卄讀作[niàn];卅讀作[sà];卌讀作[xì]。

本課講四個字,即“十”部的“?(左十右力)、廿、(左咠右十)”“卅”部的“卅”,這四個字中,“廿、卅”二字較為常用,是本課的重點漢字。四個字的詳情如下:

1、?(字形描述為‘左十右力’)。讀lè。《說文解字》給的解釋是:“?,材十人也。從十,力聲。”形聲字。本義是材力十倍于人。段玉裁《說文解字注》:“十倍于人也。十人為?,千人為俊。《王制》‘祭用數之仂’注:‘仂,什一也。’按:一當十為?。故十取一為仂,蓋仂本作?也。”即,?是“仂”的本字。朱駿聲《說文通訓定聲》:“百人為英,千人為俊,萬人為杰。”關于這里的“力聲”,王筠《說文句讀》:“力即材也。兼意。”力量當然是材。

本義之外,?還指功大。《廣韻·德韻》:“?,功大。”

?的小篆寫法如圖:

(?的小篆寫法)

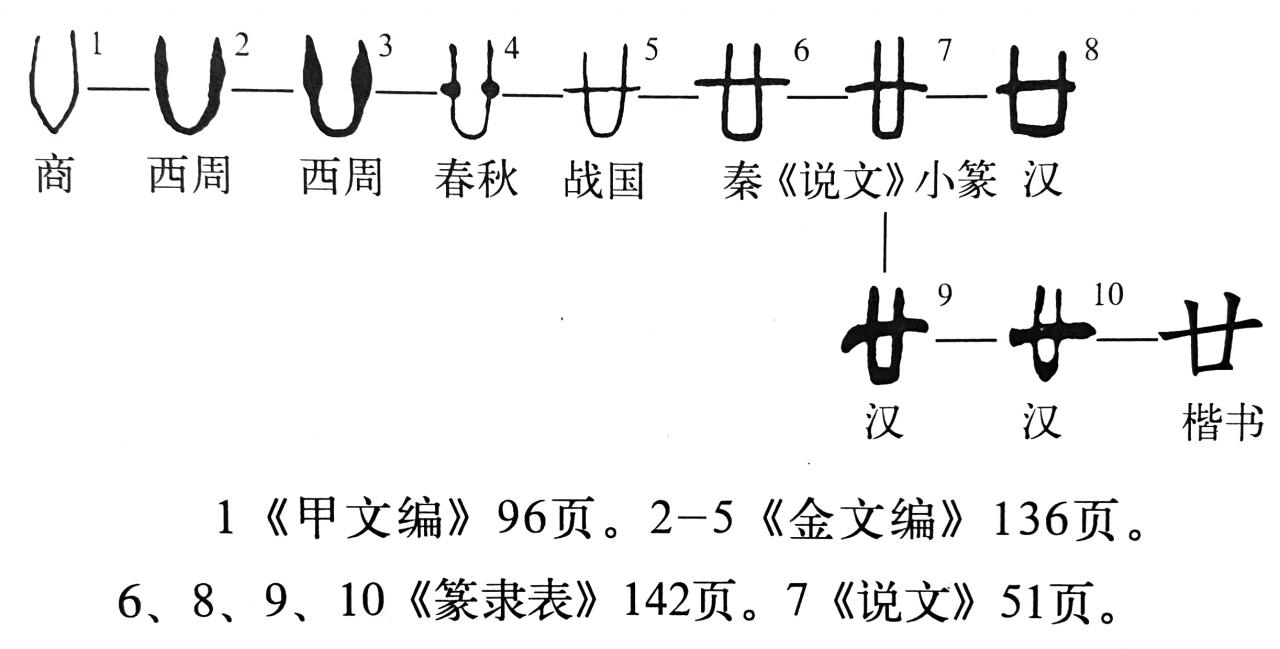

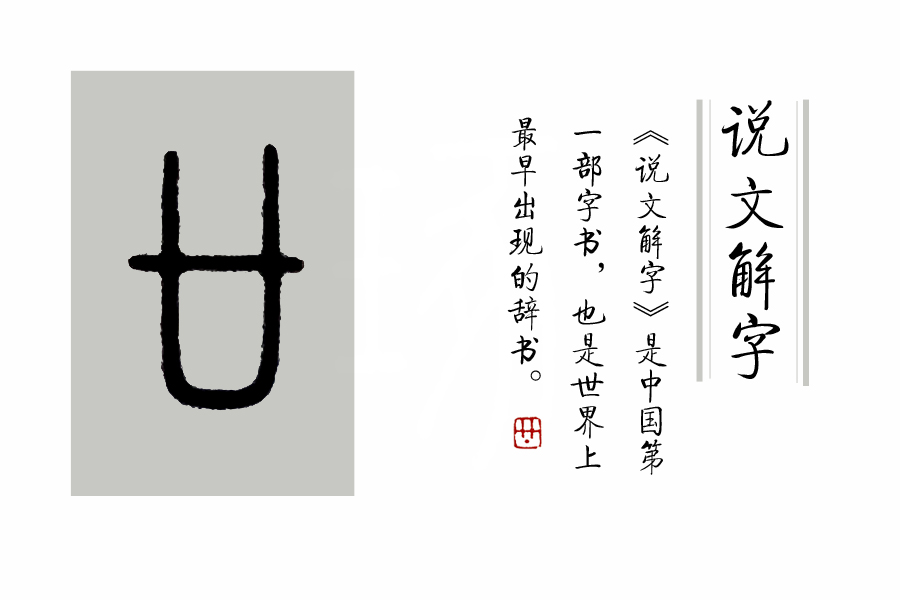

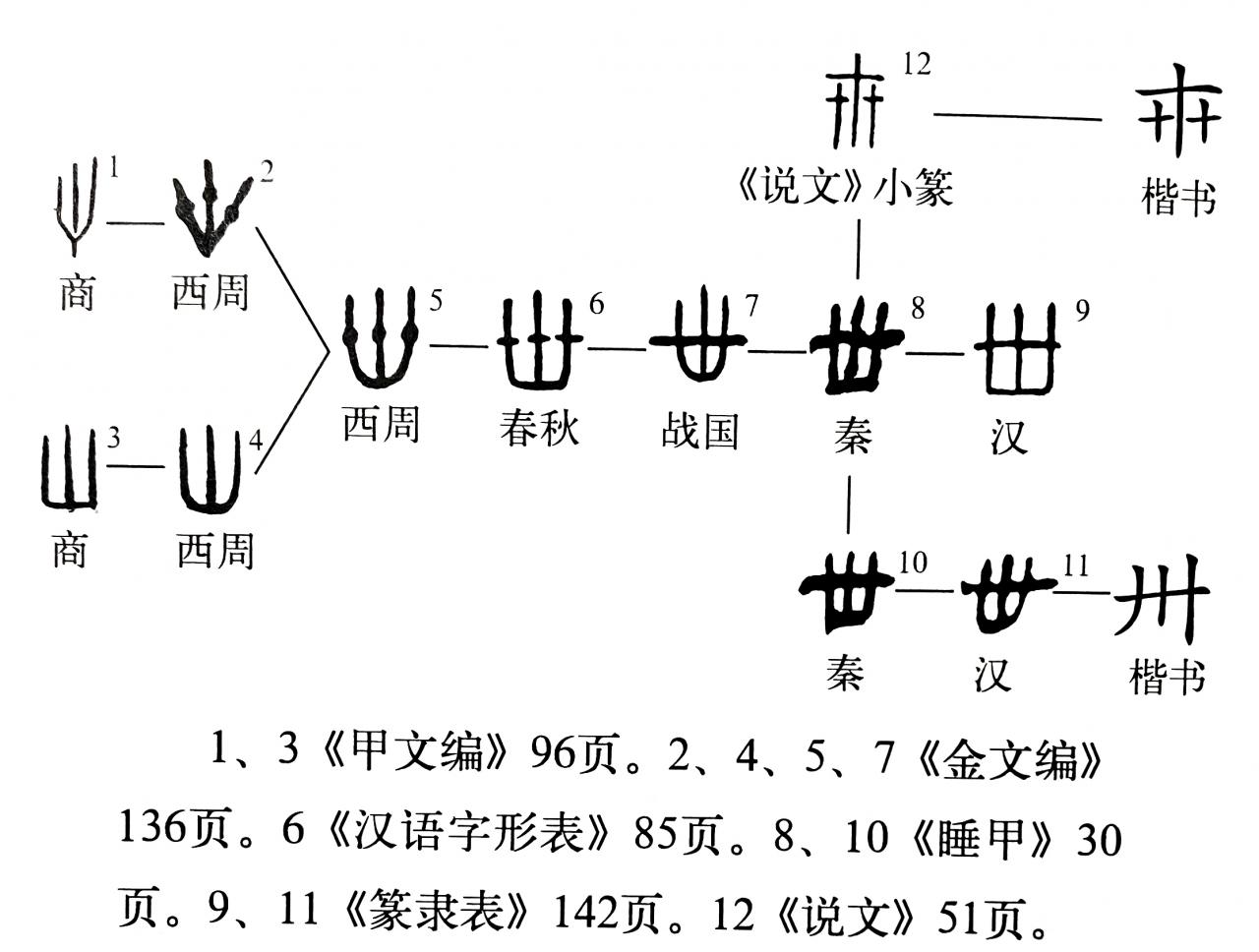

2、廿。讀niàn。《說文解字》給的解釋是:“廿,二十并也。古文省。”會意字。本義是數詞,二十。后也大寫作“念”。既是會意字,就看一下字形演變:

(廿的字形演變)

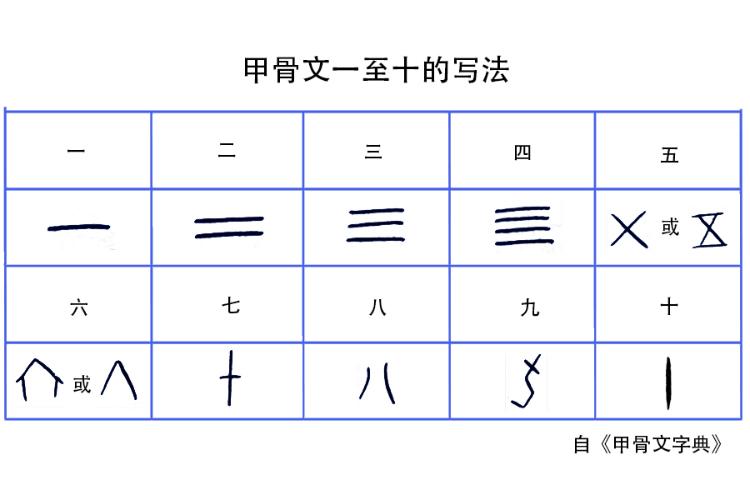

在甲骨文、金文里,廿的字形就是兩個“十”字下部連在一起的樣子。郭沫若《甲骨文字研究》:“十之倍數,古文則多合書。”古人計數,一就畫一橫,二就畫二橫,三就畫三橫,四就畫四橫,到“十”為了區別,寫作一豎。到二十,就寫成兩豎下部連在一起的樣子,這就是“廿”的來歷。其實,三十的“卅”、四十的“卌”,造字原理也是如此。

(甲骨文一至十的寫法)

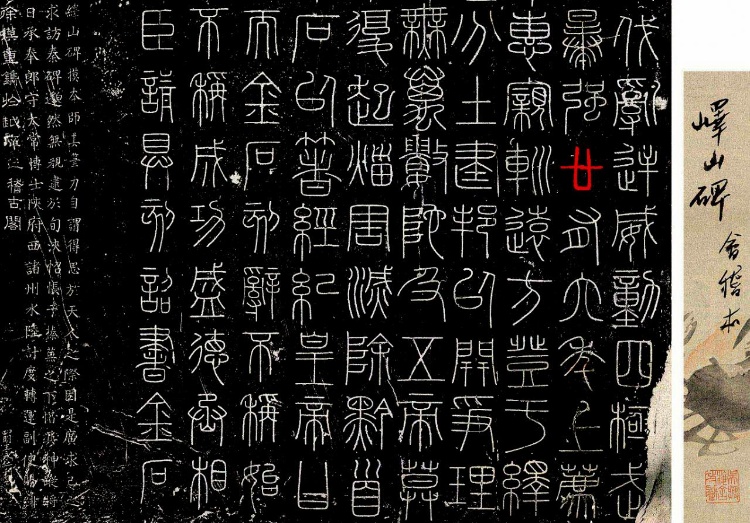

段玉裁《說文解字注》在“省”下增“多”字并注云:“省多者,省作二十,兩字為一字也……周時,凡言二十可作廿也。古文‘廿’仍讀‘二十’兩字。秦碑小篆則‘維廿六年’、‘維廿九年’、‘卅有七年’皆讀一字以合四言。”從秦碑(比如《嶧山碑》)詩文來看,“廿”讀一個音“念”,不讀作“二十”,因為要合“四言”一句。

(《嶧山碑》里的“廿”)

清代席世昌《席氏讀說文記》:“廿,鍇本‘省’下有‘多’字。臣鍇曰:‘古來書二十字從省多,併為此字也。”宋人題開業寺碑有‘念五日’字,亭林曰:‘以廿為念,始見于此。’楊用修云:‘廿,韻書皆音入,惟市井商賈者音念,而學士大夫亦從其誤者也。’”

徐灝《段注箋》:“戴氏侗曰:‘廿,二十切;卅,三十切。’蓋二十、三十急言之,合為一音耳。俗呼若‘念’,蓋二有尼至切之音,又轉為念也。”桂馥《說文義證》引《竄齋隨筆》:“今人書二十字為廿,三十字為卅,四十字為卌(讀xì),……廿音入,二十并也;卅音先合反,三十之省便,古文也;卌音先立反,數名,今直以為四十字。”

“廿”讀作“念”,最早來源于大眾,最終成為標準讀音。

廿的用法一直都是它的本義二十。唐代李賀《公無出門》:“鮑焦一世披草眠,顏回廿九鬢毛斑。”顏回是孔子的弟子,31歲就逝世了。所以李賀有這樣的詩。

(孔子和顏回)

廿的小篆寫法如圖:

(廿的小篆寫法)

3、(咠十)(GBK無此字,只能描述字形)。讀jí。《說文解字》給的解釋是:“(左咠右十),詞之(咠十)矣。從十,咠聲。”形聲字。本義是集,匯聚。桂馥《說文義證》:“‘詞之(咠十)矣’者,《詩·大雅·板》文,彼作‘辭之輯矣’,《傳》云:‘輯,合。’案:《廣韻》、《玉篇》、《五音集韻》并引作‘詞之集矣’。馥謂當云‘集詞也’。《詩》:‘螽斯羽,揖揖兮。’《傳》云:‘揖揖,會聚也。’

現在版本的《詩經》里,這句詩寫作“辭之輯矣。”即政令齊備或政令匯聚。

亦有抄本《毛傳》稱:“輯,和也。”那么,(咠十)的意思就是和諧、和緩,可作參考。

為什么從“十”呢,因為十,是“數之具”,個位基數之完備。依照另本《毛傳》之義解釋成和諧,也說得通。好在,(咠十)不是常用字,可暫不深究。

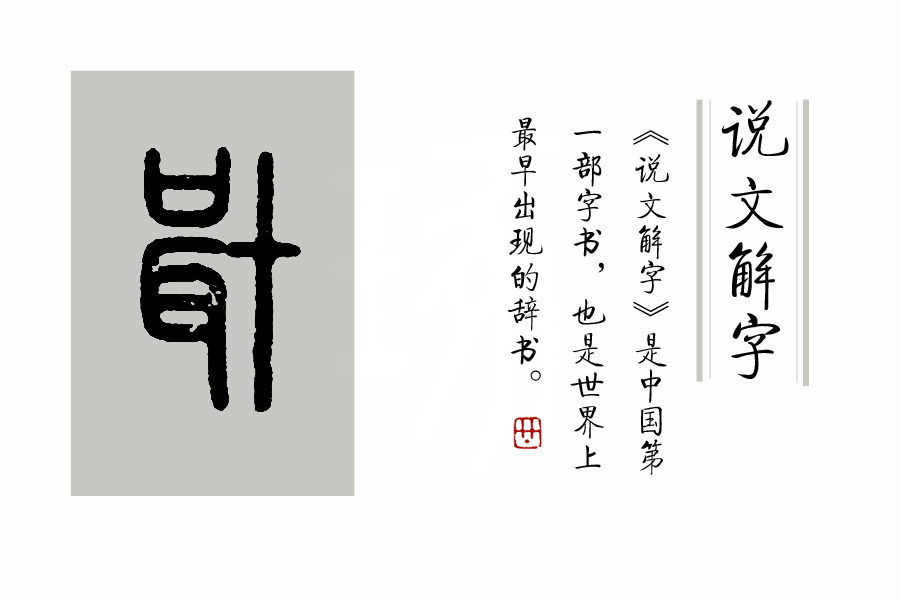

(咠十)的小篆寫法如圖:

((咠十)的小篆寫法)

4、卅(《說文》字形本作十字左右下部各有一個小十,這里依現代通行寫法寫作“卅”)。讀sà。《說文解字》給的解釋是:“卅,三十并也。會意字。本義是三十。其造字方法與廿相同。可以看字形演變:

(卅的字形演變)

就是三個“十”字合在一起,代表三十的意思。韓愈《孔戣(kuí)墓志》:“孔世卅八,吾見其孫。”現代漢語也常用,比如“五卅運動”。

(“五卅運動”浮雕)

此外,卅還作量詞。貝八十枚為一卅。明代揚慎《稗史》:“滇人謂貝八十枚為一卅。”

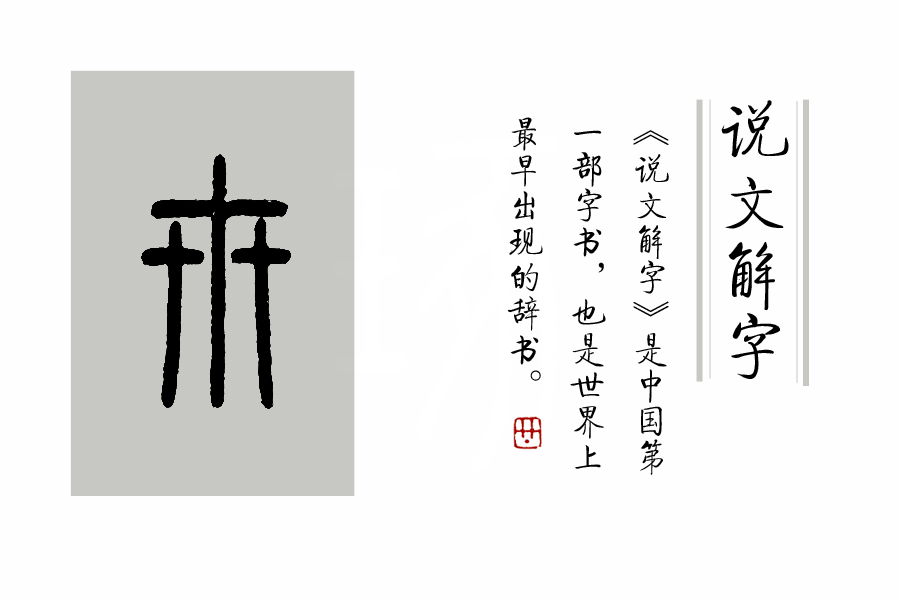

卅的小篆寫法如圖:

(卅的小篆寫法)

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。