古箏和古琴都是中國傳統彈撥類樂器,都有著很深的文化底蘊,很多人常常會將這兩種樂器混淆,但實際上它們的差別還是很大的。那么古箏與古琴的區別究竟有哪些呢?下面小編就為大家詳細地介紹一下~

外觀上的區別

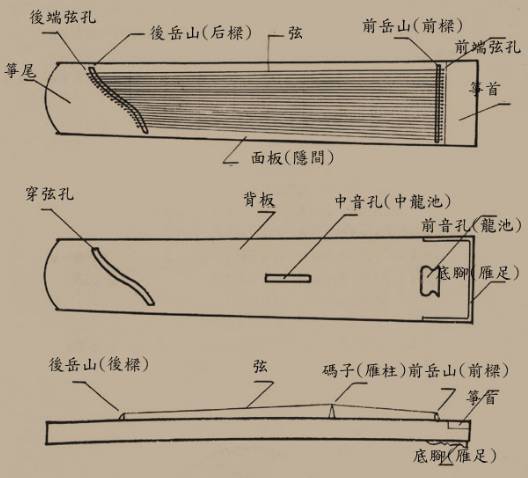

古箏是由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦釘、調音盒、琴足、后岳山、側板、出音口、底板、穿弦孔組成。箏的形制為長方形,木質音箱,箏柱(即雁柱)可以自由移動。一弦一音,按五聲音階排列。唐宋時有弦十三根,后增至十六根,十八根,二十一根,二十五根等,目前最常用的規格為21弦。古箏的型號通常用S163-21來表示 ,S代表S形岳山,是由箏父徐振高發明,163代表古箏長度是163厘米,21代表古箏弦數21根。

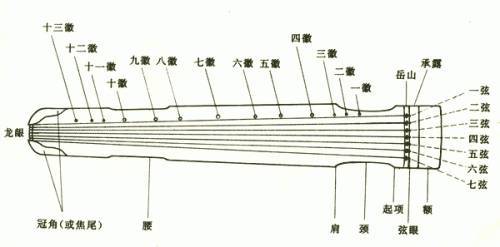

古琴亦稱瑤琴、玉琴、七弦琴,為中國最古老的彈撥樂器之一,琴一般長約三尺六寸五(約120—125公分左右),象征一年三百六十五天(一說象周天365度),寬約六寸(20公分左右),厚約二寸(6公分左右)。琴體下部扁平,上部呈弧形凸起,分別象征天地。整體形狀依鳳身形而制成,其全身與鳳身相應(也可說與人身相應),有頭、頸、肩、腰、尾、足。

歷史來源的區別

古箏是一件古老的民族樂器,戰國時期盛行于“秦”地,司馬遷的《史記·李斯列傳》中所引資料,頗有值得注意的地方。李斯《諫逐客書》述及秦國樂舞的一段說:“夫擊甕,叩缶、彈箏、搏髀,而歌嗚嗚快耳者,真秦之聲也。《鄭》《衛》《桑間》《韶虞》《武象》者,異國之樂也。今棄叩缶、擊甕而就《鄭》《衛》,退彈箏而取《韶虞》,若是者何也?快意當前,適觀而已矣。”

古琴則是在孔子時期就已盛行的樂器,它在中國歷史上流傳了三千余年不曾中斷,至今依然鳴響在書齋之中、舞臺之上。在中國古代社會漫長歷程中,“琴、棋、書、畫”歷來被視為文人雅士修身養性的必由之徑。古琴因其清、和、淡、雅的音樂品格契合了文人凌風傲骨、超凡脫俗的處世心態,故而在琴棋書畫中居于首位。

音色的區別

不同的樂器,由于材料、結構與發聲方式的不同,音色也各不相同。即使同是古箏,若材質不同,音色效果也會有明顯的差別。專業演奏者對古箏的音色要求主要是:聲音很集中,能夠立起來;高音亮,有穿透力,聲音清脆,余音要長;中音區過渡好,不能發散,音質集中,飽滿;低音區渾厚,共鳴好,各個音區對比鮮明。

與古箏、琵琶、小提琴等由薄面板發聲的樂器不同,古琴的發聲是由厚面板來完成的。薄面板容易振動,故發音容易,且音量大,而古琴面板厚度可達20-30毫米,是其他樂器的5-10倍,因此它的聲音渾厚、低沉,尤其是低音部分,如古鐘般咚咚聲,有種使人身心震撼的感覺。古琴的面板不僅長,而且表面涂了一層生漆與鹿角霜的膩子,古琴的聲音是被包裹的、被束縛的、被限置的,所以能做到含蓄、渾厚、不張揚。

演奏方法的區別

古琴的彈奏,多稱為“撫琴”,以左手按弦,右手撥弦。右手基本指法有:勾、剔、抹、挑、托、擘、打、摘等。左手基本指法有:吟、猱、綽、注等等。彈奏時,右手能夠同時撥動兩根琴弦作和音。在右手撥弦、左手按弦取音時,可作往復擺動的“吟”、“猱”和上滑音“綽”、下滑音“注”等多種技巧奏法,從而形成古琴所特有的演奏風格。古琴的琴音有三類:散音、按音、泛音。

而古箏常用演奏手法采用右手大、食、中三指撥弦,彈出旋律和掌握節奏,用左手在箏柱左側順應弦的張力、控制弦音的變化,以潤色旋律。箏的指法頗多,右手有托、劈、挑、抹、剔、勾、搖、撮等,左手有按、滑、揉、顫等。

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。