不下面一個一念什么,為“丕”字,讀音為“pī”。

“丕”字的本義是“大”。甲骨文中無“丕”字,其始見于金文。金文中的![]() 字是在

字是在(不)字下加一橫,與“不”字原為一字,后發生分化。

【說文解字】

“丕:大也。從一,不聲。敷悲切。”

——丕,是“大”的意思。以“一”為形旁,以“不”為聲旁。讀音是pī。丕顯,銘文中也寫作“不顯”,故丕字當是由此轉化而來。段玉裁注:“丕與不音同,故古多用不為丕。如‘不顯’,即‘丕顯’之類。故六書為假借。”也有人認為,“不”字實為“帝”之異體字,甲骨文中均象“花蒂”之形,后來“帝”字有了“德合天地”的“尊、大”之意,故而帝-不-丕相通,“丕”字便表示“大”的義項。

【字形演變】

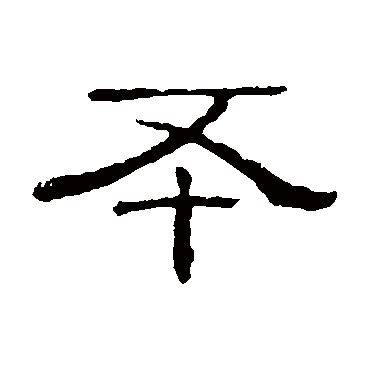

金文:

說文篆:

隸書:

楷書:

【異體字】

?、?、?。

(注:部分異體字由于字庫中沒有,所以我用造字工具輸入,不過電腦、手機上不一定能顯示出來。)

【釋義】

①大,宏大。《尚書·大誥》:弼我丕丕基。

②乃,于是。《逸周書·祭公》:“丕則無遺后難。”

③語氣詞。《尚書·康誥》:“女丕遠惟商耇成人。”

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。