硬著頭皮去觀察枇杷收獲兩個(gè)問(wèn)題0210

本周的觀察作業(yè)是觀察枇杷樹(shù)是合軸還是單軸

這是一個(gè)讓我比較頭疼的觀察點(diǎn),因?yàn)椴欢裁匆馑迹膊恢罏樯兑^察。

上次那個(gè)“領(lǐng)環(huán)”“領(lǐng)枝”的術(shù)語(yǔ),還有“頂芽”“腋芽”的術(shù)語(yǔ)都已經(jīng)整蒙圈了,還好有其他內(nèi)容避開(kāi)。

這次去枇杷樹(shù)幾趟都不知道觀察什么,在枇杷身上,在我對(duì)枇杷認(rèn)知的大腦里,都沒(méi)有什么可以挖掘的,苦惱。觀察一棵樹(shù)大群信息也都不再想去看了,因?yàn)榇蠹业挠懻撘部床欢?/p>

今天又去了一圈,“小琵琶”還是那樣,沒(méi)有明顯的生長(zhǎng),至少我看不出來(lái),依然是悻悻而歸。

回來(lái)一股腦讀完了群信息,依然不懂,此時(shí)信息停留在“我的問(wèn)題是為什么要區(qū)分單軸、合軸、假二叉分枝?”這也是我的問(wèn)題。帶著問(wèn)題去翻看了《植物學(xué)》,把它當(dāng)成工具是挺好的一個(gè)選擇。

看完似乎有一點(diǎn)清晰了。再回到觀察群,小伙伴又提了第二個(gè)問(wèn)題:區(qū)分單軸、合軸等對(duì)人類(lèi)有什么意義?

這是一個(gè)會(huì)提問(wèn)題的小伙伴,點(diǎn)贊!

學(xué)習(xí)從問(wèn)題開(kāi)始!

0211

看了工具書(shū)《植物學(xué)》,對(duì)單軸合軸的理解茅塞頓開(kāi)。

在我出生的那一年(嘿嘿),有個(gè)美國(guó)的教育心理學(xué)家提出一個(gè)多元智能理論,說(shuō)人的智能包括八個(gè)范疇:語(yǔ)言智能、邏輯數(shù)學(xué)智能、空間智能、肢體運(yùn)作智能、音樂(lè)智能、人際智能、內(nèi)省智能、自然探索智能等。

這個(gè)意思是說(shuō)有的人擅長(zhǎng)語(yǔ)文,有的人擅長(zhǎng)數(shù)學(xué),有的人擅長(zhǎng)長(zhǎng)跑,有的人擅長(zhǎng)唱歌等等,不是都是全能的,教育要因材施教。

同樣,樹(shù)也不是全才。

但樹(shù)的生命可能是服務(wù)于人的,(對(duì)于人)樹(shù)的“智能”(貢獻(xiàn))有哪些呢?

有的適合做木材打造家具啥的;

有的適合提供果實(shí);

有的適合提供綠葉做綠化供觀賞;

樹(shù)的智能不同,怎么“因材施教”(管理)呢?

當(dāng)木材的要直、粗、長(zhǎng);結(jié)果的要多、甜,全樹(shù)發(fā)展要服務(wù)果子,比如要橫向發(fā)展枝條,讓枝葉繁茂能開(kāi)展更多光合作用,讓能結(jié)果子的地方更多;做觀賞的要凹個(gè)造型,好看;

就好比人類(lèi)一開(kāi)始馴養(yǎng)草,掌握了草的特性之后,努力把小麥和水稻馴養(yǎng)成了糧食作物。

但是要完成這個(gè)過(guò)程就需要知道它們的特點(diǎn)。

當(dāng)然,人往高處走,會(huì)反思精進(jìn)自己,植物也是一樣。它們進(jìn)化的方法之一就體現(xiàn)在這個(gè)分枝方法上。

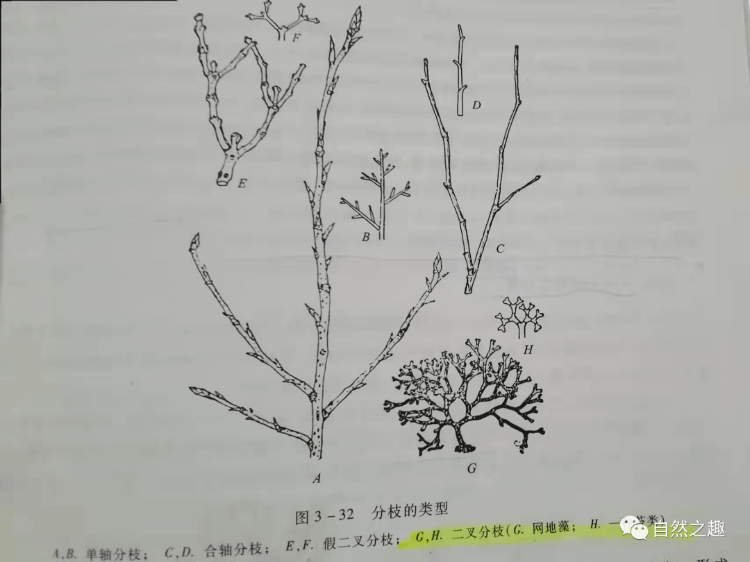

二叉分枝是最原始的分枝方法,多數(shù)常見(jiàn)于低等植物,高等植物苔蘚(是高等植物當(dāng)中的低等)和蕨類(lèi)植物也有這樣的分枝。我理解說(shuō),苔蘚那么矮,沒(méi)有高度,二叉是每個(gè)枝兒都分兩個(gè)叉,級(jí)數(shù)鋪開(kāi),一大片又長(zhǎng)不高,生態(tài)位低,不方便爭(zhēng)取到陽(yáng)光。所以二叉分枝逐漸被很多植物淘汰。

進(jìn)化到單軸分枝,單軸分枝在蕨類(lèi)和裸子植物中占優(yōu)勢(shì)(雖然還不懂蕨類(lèi)和裸子,但知道它們比被子植物演化早),裸子植物像松柏都是中間一根主干從地上竄到天空,或許這就是單軸的意義,可以筆直粗壯。從外形(氣質(zhì))來(lái)看,單軸是三角形的,頂點(diǎn)在天空,就像水杉?一樣,可能有的三角形胖一點(diǎn)兒有的瘦一點(diǎn),水杉應(yīng)該屬于瘦高型的。

三角形的樹(shù)冠接受陽(yáng)光的量可能并不多,就像在地球兩極沒(méi)有赤道接受陽(yáng)光多一樣。而開(kāi)展性比較好的樹(shù),則可以。

于是植物的分枝方式又進(jìn)化到了合軸分枝,《植物學(xué)》書(shū)上說(shuō)“頂芽的依次死亡是極有意義的合理適應(yīng)”,興許意義就是這個(gè)。之所以是合軸,就是頂芽不長(zhǎng)了,樹(shù)木就不會(huì)90°一路向上的路徑,旁邊的腋芽長(zhǎng)起來(lái),勢(shì)必是有傾斜角度的生長(zhǎng),就是向上長(zhǎng)繞道了。長(zhǎng)大了的樹(shù)干看不太清楚是否是左右歪歪扭扭一路長(zhǎng)上去了,就像你覺(jué)得腳下的地面是曲面,盡管你站在圓圓的地球之上一樣。而小枝上有明顯曲里拐彎的枝條,在吉林的四大神山上真的見(jiàn)過(guò)這樣的樹(shù)枝,當(dāng)時(shí)只是覺(jué)得很好玩,跟其他樹(shù)不一樣,但完全不知道為什么,也不去想為什么。

進(jìn)化到這里,假二叉就露頭了,葉子對(duì)生的,就發(fā)生了類(lèi)似二叉分枝那樣級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的假象。

所以假二叉分枝是一種特殊的合軸分枝。就好比正方形是特殊的方形。

合軸分枝之所以是進(jìn)化的分枝方式,主要是這么左右歪歪扭扭生長(zhǎng),帶來(lái)的結(jié)果是樹(shù)冠不僅向上發(fā)展,還會(huì)橫向發(fā)展空間,讓樹(shù)冠更大,能有枝繁葉茂,能有更多光合作用的機(jī)會(huì)。

書(shū)里也說(shuō),合軸分枝有多生花芽的特征,所以是合軸是豐產(chǎn)的分枝方式。同時(shí),樹(shù)冠開(kāi)闊,也給人們給觀賞類(lèi)植物凹造型帶來(lái)的方便。

小的時(shí)候家里種棉花,每到開(kāi)花兒的時(shí)候,爸爸媽媽就會(huì)對(duì)它們進(jìn)行“打尖”,就是把頂端的芽掐掉,讓側(cè)枝開(kāi)花結(jié)果。棉花應(yīng)該是單軸,但是作為經(jīng)濟(jì)作物,多開(kāi)花多長(zhǎng)棉花桃兒,才能多收棉花。或許這就是咱們了解單軸合軸的意義,我們對(duì)其進(jìn)行“摘心”(書(shū)里說(shuō)的,想必就是“打尖”)和“整枝”,可以讓植物向著更有植物意義的方向生長(zhǎng)。

做木材的,就找單軸的;

對(duì)于果樹(shù)和作物,還有觀賞植物,就最好本身就是合軸,否則就掐尖或整枝。

枇杷樹(shù)單軸分軸還需要再去觀察0212

初步判斷是單軸,但是好像在鄭州溫度的原因只能是觀賞植物或者綠化植物,不算果樹(shù)類(lèi)。但是作為觀賞或者綠化,都不需要特別高。

這周,在附近的雕塑公園,發(fā)現(xiàn)了大片的枇杷樹(shù)。還沒(méi)來(lái)得及進(jìn)行觀察,下周補(bǔ)上吧~

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容來(lái)自用戶(hù)上傳并發(fā)布,站點(diǎn)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),信息僅供參考之用。