講述人:王杰,中共中央黨校哲學部教授

講述人:王杰,中共中央黨校哲學部教授

一年一清明,一歲一相思。

一年一清明,一歲一相思。

清明節距今已有2500多年的歷史,是中國傳統節日之一,清明節的節日習俗在漫長的歲月中幾經改變并延續至今,我們今天的清明節日成為了一個人們用于懷念,用于祭奠,用于銘記先人和先輩的日子。

清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有,牧童遙指杏花村。杜牧的這首《清明》想必我們很多朋友都耳熟能詳,它描寫的是清明節的節日景象。清明與春節,端午節,中秋節并稱為中國的四大傳統節日,對于清明,我們可能知道它是二十四節氣之一,也是國家的法定假期。可是,對于它的來歷和具體習俗卻了解的不太詳細。

清明節逐漸與上巳節和寒食節融合

清明節逐漸與上巳節和寒食節融合

清明節是二十四節氣中唯一一個同時為節氣和節日的傳統民俗節日。我國古時著名的氣象學著作《歷書》中就有言:春分后十五日,斗指丁,為清明,時萬物皆潔齊而清明,蓋時當氣清景明,萬物皆顯,因此得名。可其實,在古代,清明節只是二十四節氣之一,而并非我國古代的傳統節日。 而古代人在清明期間是要過上巳節和寒食節的,只是隨著歷史的變遷,寒食節與上巳節都逐漸地退出了歷史舞臺,成為過去式,清明節這才慢慢地與兩個節日逐漸融合,成為包涵了這兩個節日寓意與習俗的一大節日。

古人將清明節成為三月節

古人將清明節成為三月節

古時,人們將清明節稱為三月節,《月令·七十二侯集解》就有這樣的說法:三月節……物至此時,皆以潔齊而清明矣。這里的三月指的是夏歷的三月,故因此得名三月節。清明與潔齊互為形容詞,潔齊謂萬物因溫濕潤澤而生長,清明指氣候清凈而明媚。每每到清明之際,冰雪消融,萬物復蘇,草木青青,鶯飛草長,一派欣欣向榮景象。作為時序標記的清明,在漢代就已經有了明確記載,可是,作為一種節日,直到唐宋以后才形成。

清明節的起源

清明節的起源

清明節的起源,據傳始于古代帝王將相墓祭之禮,后來民間亦相仿效,于此日祭祖掃墓,歷代沿襲而成為中華民族一種固定的風俗。本來,寒食節與清明節是兩個不同的節日,到了唐朝,將祭拜掃墓的日子定為寒食節。寒食節的正確日子是在冬至后一百零五天,約在清明前后,因兩者日子相近,所以便將清明與寒食合并為一日。

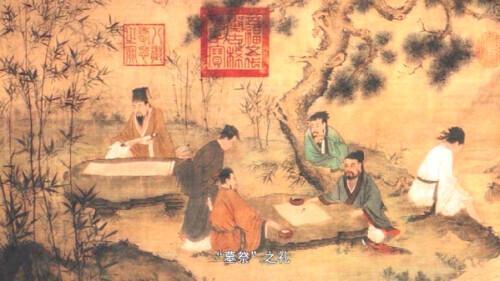

到了唐玄宗時,下詔定寒食掃墓為當時五禮之一,因此每逢清明節來到,掃墓遂成為社會重要風俗。清明節是傳統的春祭大節,與之相對應的是重陽節的秋祭。清明掃墓,即為墓祭,謂之對祖先的思時之敬,祭掃祖先是對先人的緬懷方式,其習俗由來久遠。清明祭祀在清明前后,各地有所差異,清明祭祀按祭祀場所的不同可分為墓祭、祠堂祭。清明祭祀一種方式是采取墓祭的形式,另一種形式是祠堂祭,又稱廟祭,廟祭是宗族的共同聚會,有的地方徑直稱為清明會或吃清明。

清明節祭祖,按照習俗,一般在清明節上午出發掃墓,掃墓時,人們要攜帶酒食果品、紙錢等物品到墓地,將食物供祭在先人墓前,再將紙錢焚化,為墳墓培上新土,或折幾枝嫩綠的新枝插在墳上,然后叩頭行禮拜祭。清明之祭主要祭祀祖先,表達祭祀者的孝道和對先人的思念之情,是禮敬祖先、慎終追遠的一種文化傳統。

清明節處在生氣旺盛的時節,也是陰氣衰退的時節。大地呈現春和景明之象,正是郊外踏青春游與行清墓祭的好時節。清明節在歷史發展中承載了豐富的文化內涵,各地節日活動雖不盡相同,但掃墓祭祖、踏青郊游是共同基本禮俗主題。每逢清明時節,人們無論身處何方,都會回鄉參加祭祖活動,緬懷祖先。清明禮俗文化充分體現了中華民族禮敬祖先、慎終追遠的人文精神。

制作:李方舟 張悅鑫

制作:李方舟 張悅鑫

來源:光明網

來源:光明網

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。