文/諸神的恩寵

10月初,今年的諾貝爾文學獎正式揭曉,獲獎者是日裔英國作家石黑一雄。消息一出,關于這位冷門作家的報道瞬間刷屏,石黑一雄幾秒之內霸占領社交媒體,以至于我看到的最有趣的一個標題是《我已經是石黑一雄了,你們不需要再從頭開始捧我》。說實話,對日本人能再獲諾獎,我一點也不意外。

歷史上,亞洲人共獲得過六次諾貝爾文學獎。其中三次都是日本人:川端康成、大江健三郎,以及今年的新寵兒石黑一雄。說日本人撐起亞洲文壇半壁江山,并不為過。

小池真理子的《戀》,是我看過的第一部日本小說。那是上大學時,我從省圖書館借的。故事發生在六十年代的日本,赤軍運動如火如荼,象牙塔里也不寧靜,一男兩女三個人上演了三角戀、師生戀、不倫戀,唯美而深刻,一口氣讀完后,只覺得毛孔戰栗,三觀中的二觀半被顛覆了(這本書曾獲得過日本直木文學獎)。十年后,在網上孔夫子二手書店里看到這本絕版書時,大喜,毫不猶豫地下了單,感覺自己撿到了寶。近年來,又讀了川端康成的《伊豆舞女》,三島由紀夫的《假面告白》,小池真理子的《欲望》(后兩本書之間有著微妙的聯系。后者是向前者的致敬之作),等等。在這些小說里,作者們對人性幽微處的探尋和剖析,令人過目難忘。更不用說我非常喜歡的作家芥川龍之介的作品了。

然而,日本最打動我的遠不止小說,還有音樂。近兩年我迷上了日本歌,天天都聽,從中島美雪一路聽到美空云雀。我驚訝地發現,她們的歌歌詞真誠、樸實、優美、雋永,一首首詞,像一首首詩,或憂郁綿長,或啟迪人心。日本歌詞的文學價值讓我不得不一次次豎大拇指。

日本歌詞與其文學一脈相承。日本文學有種說不出的魔力,又陰柔又曖昧,又真誠又深刻,字里行間具有很強的美感,總能于細微處打動人心。為什么會這樣?這個問題困擾了我很久……我暗暗告訴自己,一定要找到答案,不能辜負那些看過的日本小說,聽過的日本音樂。

楊絳說過:你的問題在于,讀書太少而想的太多。那好,讀書去。

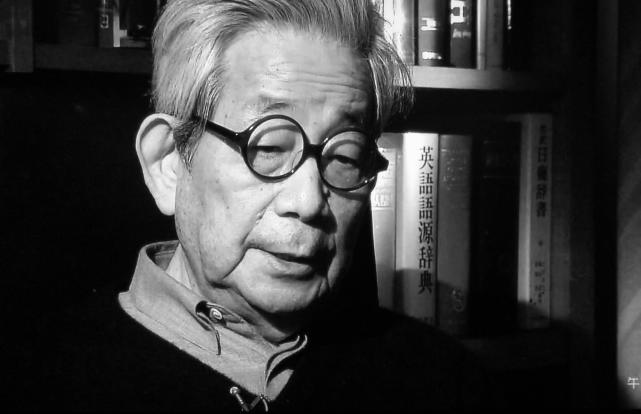

葉渭渠老先生所著的《真象之美》為我解答了部分疑惑。葉先生是日本文化研究專家,本書是他的自選集。書里,他較系統地介紹了日本文化,其中關于日本國民性的闡釋,非常到位。他談到日本人性格特點之一是纖細與淳樸,情感細膩。他們樂于追求小巧和清純的東西,對四季的感受性上,顯得特別敏銳和纖細,并且含有豐富的藝術性。

受地理環境的局限,日本人普遍缺乏安全感,且古代日本常有戰亂和割據,老百姓民不聊生。這些直接導致了他們對萬事萬物的敏感,可以說,相比其他民族,日本人有著更為深刻地感知無常的能力,他們的感情很纖細。生命脆弱,世事無常,每件事都要用心去對待。這才衍生出日語里一期一會的概念。理解了這一點,也就理解了日本人對微小事物的鐘愛。

正如《真象之美》中寫的那樣,日本文化形態的一切方面,都是從感性出發,但又以感情制約作為原則,單純表現主觀的內在感情,具有很大的含蓄性和曖昧性,直接影響著日本民族的思維模式的定勢。這一點,在日語經典歌曲中尤為突出,詠物歌(詠櫻花、詠菊花,詠雪等)占據了相當比例,其核心意思都是借物喻人,感嘆人生短暫,應珍惜當下。

郁達夫留學日本時,曾評價日本文藝能在清淡中出奇趣,簡易里寓深意、專以情韻取長。日本文學特點之一是余情余韻。含蓄性、暗示性、象征性等這些特點,在川端康成小說里表現的淋漓盡致。《伊豆舞女》結尾,當我回想起小舞女時,那種悵然若失的感覺,夾雜著一種寂寥與凄清,讓讀者也不禁生出永失我愛的共鳴。

日本小說對于人性陰暗面的真實剖析,常常讓我震驚——是怎樣敏感的心靈,竟能捕捉到幽微深淵里的一滴水墜落時發出的聲響?舉個栗子,芥川龍之介的《鼻子》里老和尚性格的變化與扭曲、《山芋粥》里低等武士的嬴弱與卑微、《地獄變》里畫師的桀驁與脆弱,讓人久久回味……我覺得這些小說寫得一點也不比他的成名作《竹林中》和《羅生門》差,甚至更好!對人性本質解析的深刻程度,決定了一個作家層次的高低和功力深淺。看明白了人是怎么回事之后,絕望是難免的。所以我很理解芥川最后為什么會自殺。想想看,當你眼睜睜看清了人性之丑時,你還能怎樣呢?心地純凈的人選擇眼不見為凈。只有像我們這些茍活著的二皮臉,才會自欺欺人假裝什么也沒看見,什么也沒聽見,什么也不知道。

關于日本小說敢于揭露真實的人性這一點,在葉先生這本書里也提到過。他寫道日本自然主義文學形成膠著于個人的‘私’(自己)的領域傾向,通過自白式的表現自我破滅的私生活來顯示作品強烈的真實性。

《日本之文與日本之美》

另一部更加徹底解答我疑惑的,是《日本之文與日本之美》,作者王向遠先生是北師大教授,日本文學研究專家,這本書是他的論文選集。對比《真象之美》,這本書更深入,也更聚焦,更細致。由衷向所有日本文化發燒友安利這本書,干貨滿滿。

本書讓我較徹底地了解了日本人思想和審美的源流與發展。

從公元七世紀的奈良時代到公元十八世紀的江戶時代的一千多年間,日本文學在吸收借鑒中國古代文學的基礎上,形成了具有民族特色的審美概念和范疇。其中,最核心和最具民族性的三大概念是:物哀、幽玄、寂。物哀對應和歌和物語,幽懸對應和歌、連歌和能樂,寂對應俳諧。物哀,好比開放絢爛鮮花的春天,始于平安王朝;幽玄,成屬于日本武士貴族與僧侶文化鼎盛時代,好比夏末秋初時節;寂,是飄落中的葉子,是日本古典文化由盛及衰、新的平民文化興起的象征,好似秋末冬初,也是古典文化終結、近代文化萌動的預告。從美學形態上說,物哀論屬于創作主體論,藝術情感論。幽玄論是藝術本體論和藝術內容論,寂論則是審美境界論,審美心胸論或審美態度論。

物哀、幽玄、寂,是日本最核心的三大美學觀,它們從日本古典文學中來,最后又反哺了日本文學。

物哀,是由日本國學大師本居宣長提出來的概念。他生于江戶時代,長期研究《源氏物語》和《古事記》等日本古典名著,力求排除中國古典文化對日本的影響。在研究《源氏物語》時,他提出了物哀論。按他的說法,物哀指對待萬事萬物,所見、所聞、所感、所思、所做之事,心有感動,并能理解他人的感動之心。他認為,那些堂而皇之的東西都是很表面的,人的內心的真實的情感,都是脆弱憂愁的。物哀之情,頗似我國古詩里的感時花濺淚,恨別鳥驚心。

幽玄,指對日本貴族文人階層所崇尚的優美、含蓄、委婉、朦朧、幽雅、幽深、神秘、冷寂、空靈、深遠等審美趣味的高度概括。關于幽玄,在日本純音樂中也有很明顯的體現。去聽神思者的音樂,相信你會同意我的看法。有時我覺得,幽玄就是悶騷的文明說法。

寂是與物哀和幽玄并列的三大美學概念之一,有濃烈的禪意,崇尚天人合一、物我兩忘的境界。寂包含寂聲、寂色、寂心,常運用在俳諧(日本一種民間文學形式)中。看完俳句大師松尾芭蕉的代表作品,我理解寂的精髓是返璞歸真,一切寂滅。

迄今為止,這三大美學觀仍深深影響著日本人生活的方方面面,文學自然也深受其益。真實,深刻,有韻味,是我對日本文學的總體印象。當然,純文學本來就追求這些,但我總覺得在剖析人性的深度上,只有十九世紀的俄羅斯作家能與日本作家一較高低,其他國家的作品,終究差些意思。

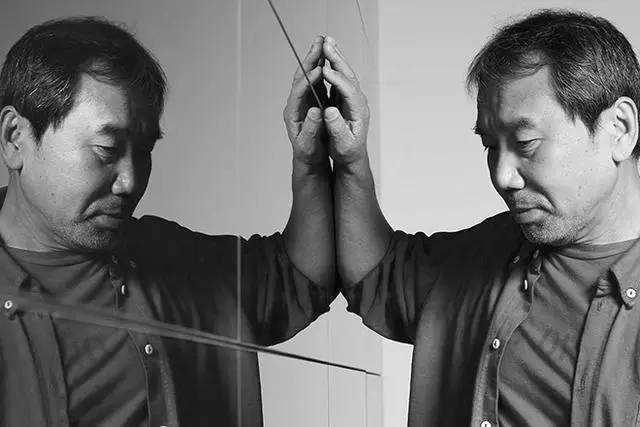

很慶幸剛看完上述兩本書后,才公布了諾貝爾文學獎,可以讓我對日本人再獲諾獎不耿耿于懷。報道里稱,石黑自幼隨父母定居英國,接受的是純正的西方教育,如今一身英倫范兒,回家才用日語交流,因為他母親不會英語。可以說,他身在英國,而又無時不受日本文化的熏陶。瑞典學院將石黑一雄創作母題歸納為記憶、時間和自我欺騙,稱石黑一雄的小說以巨大的情感力量,發掘了隱藏在我們與世界聯系的幻覺之下的深淵。雖然還未看過他的小說,但基于對日本文化的認識,我信這評語是實事求是的。

三島由紀夫曾說:生于日本的藝術家,被迫對日本文化不斷進行批判,從東西方文化的交匯中清理出真正屬于自己風土和本能的東西,只有在這方面取得切實成果的人才是成功的。不說以諾貝爾獎的標準,即使是從三島的角度看,石黑一雄也算是成功典范。

王向遠先生在《日本之文與日本之美》中寫道:關注日本的文,日本的美,歸根到底就是借日本之鏡反觀我們的文,反芻我們的美。是啊,一個不懂得反省的人,是可悲的人。一個不懂自我剖析的民族,是可悲的民族。眼紅別人的時候,千萬不要忘記反省自己。文學作品是最純的東西,摻一點兒假,讀者都看得出。少一點偽,便多一份真。走近真,走近善,美自會悄然而至。

最后多說一句,很好奇石黑叔是如何養顏的,54年生人,看著頂多四十出頭。而且總覺得,他的神情中流露出對人類的濃濃的戲虐感和疏離感。后來一百度,叔年輕時玩搖滾,還是很癡迷的那種。嗯,難怪他表情里透著股玩世不恭的勁兒。

期待有一天能拜讀石黑一雄的作品。

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。